USBケーブルから出火!

USB(Universal Serial Bus)は、コンピュータ等の情報機器に周辺機器を接続するための規格です。

最近、ほとんどの人がさまざまなタイプのUSBケーブルを使用されていると思いますが、まさかそのUSBケーブルから出火すると考えたことはありますか?

今回は、USBケーブルから出火する危険性について、実際に起きた事例を紹介します。

※専門的な用語については、解説を加えます。

USBケーブルの出火事例

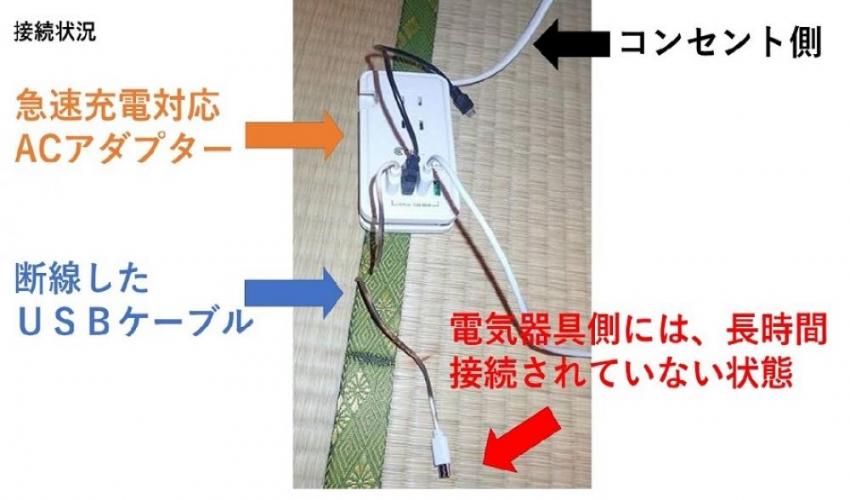

この火災は、マンションの一室で、壁付コンセントに差し込まれた急速充電対応ACアダプター(以下「アダプター」という。)に器具が接続されていないUSBケーブル(以下「ケーブル」という。)が接続されていましたが、そのケーブルが異常発熱し床面を焼損させた事案です。

器具使用中ではなく、電気器具側に器具を接続せずに長時間印加状態(電圧がかかった状態(電気がいつでも使える状態))で放置していたケーブルが焼損していたため出火原因を調査していくと、ケーブルに通常では使用されることの無い、銅メッキ鉄線が使用されていることがわかりました。焼損したケーブルは、通信販売で購入した輸入製品であったことから、ネット環境の普及に伴い、価格競争によるコストカットと思われる粗悪な製品が、適正な検査を経ずに市場に出回っていることが多いことから、今後も増加することが懸念されます。

実況見分及び考察

現場は、市内のマンションで、被害はケーブルと床面の一部が若干焼損したのみです。

床面は、畳の縁が約5cmにわたり黒く焼損しているのみで、付近に火源に成り得るものは認められません。ケーブルに沿って畳が焼損し、ケーブルは壁付コンセントに接続したアダプターにつながっています。

アダプターは、コンセントが2口とUSB2.0Type-Aの差込み口が4口あり、USBは3口が普通充電用、残りの1口は急速充電用です。普通充電用の差込み口には焼損するケーブルと、2本のケーブルが接続されています。

電気痕が認められることや関係者の供述から、印加状態であったケーブルが短絡した可能性が高いが、20cmあるケーブルが一様に焼損していることや、電気器具側に器具が接続されていない等、出火に至ったメカニズムに不可解な点が多くありました。

鑑識・実験

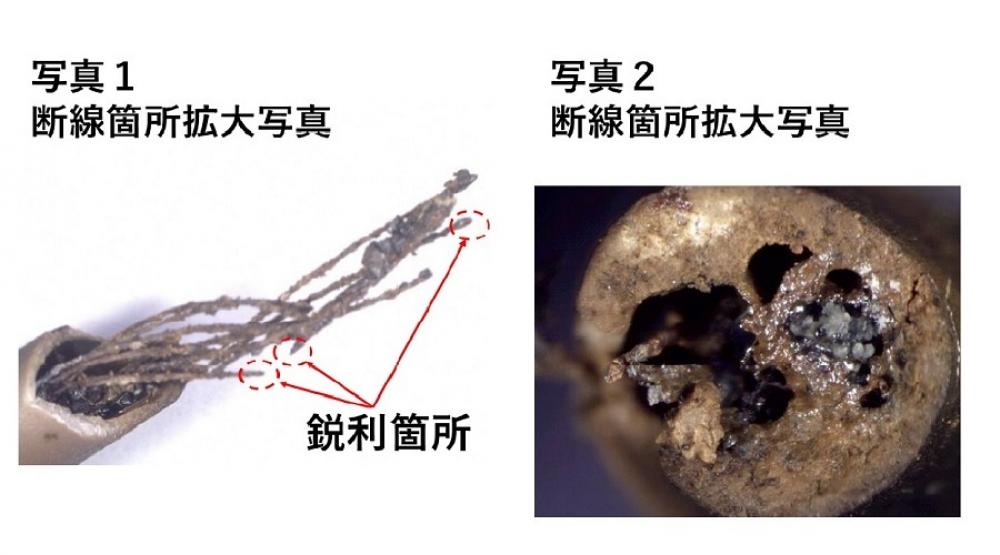

現場の焼損したUSBケーブルの外装被覆を除去すると、配線が赤色と白色の被覆に覆われています。さらに被覆を除去すると素線は6本で、素線は撚り(より)線ではあるものの、撚りが少ない直線の部分(写真1.2)が認められます。

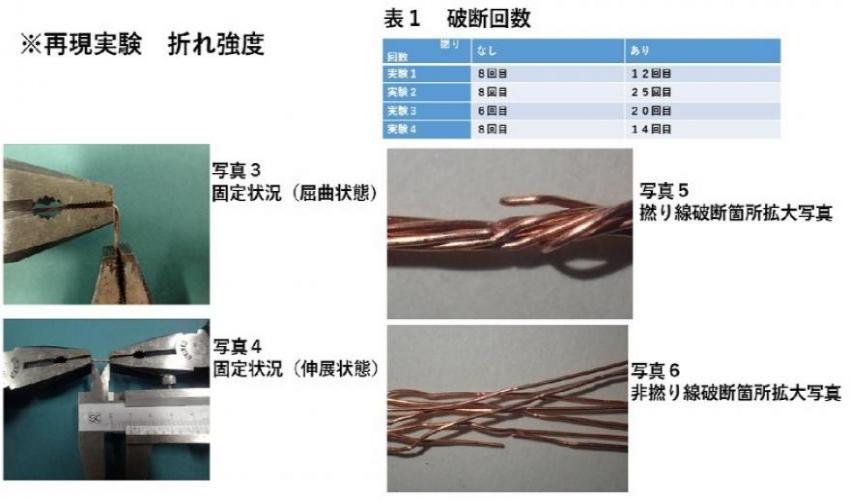

焼損品に撚りが少ない箇所が認められたため、0.3mmの銅メッキ鉄線をペンチで1cmの間隔を空けて固定(写真3.4)し、屈曲と進展を繰り返し素線が1本断線するまでの回数を計測したところ、非撚り線は複数本同時に破断するのに対し、撚り線は1本の断線のみであったことから、撚りがある方が強度は高いことが判りました。(表1.写真5.6)

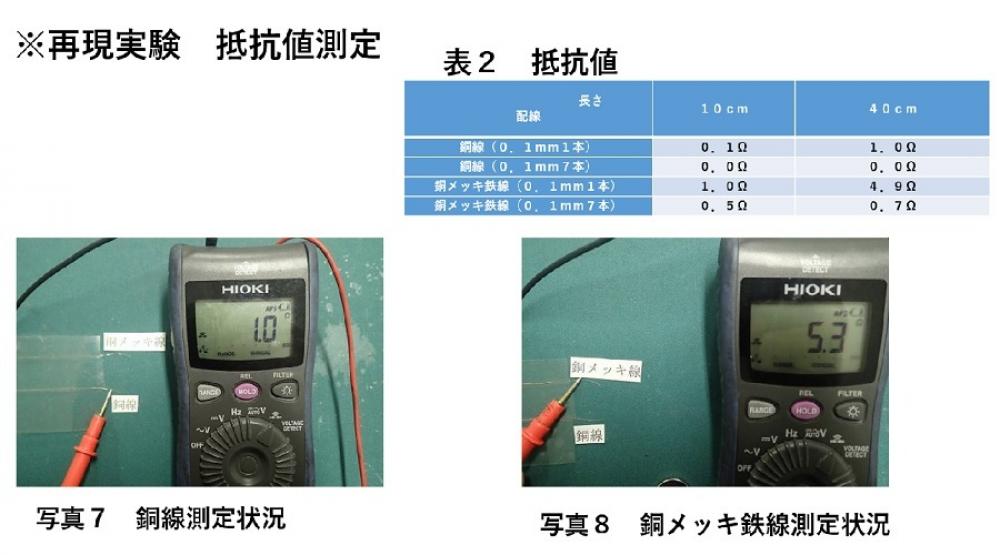

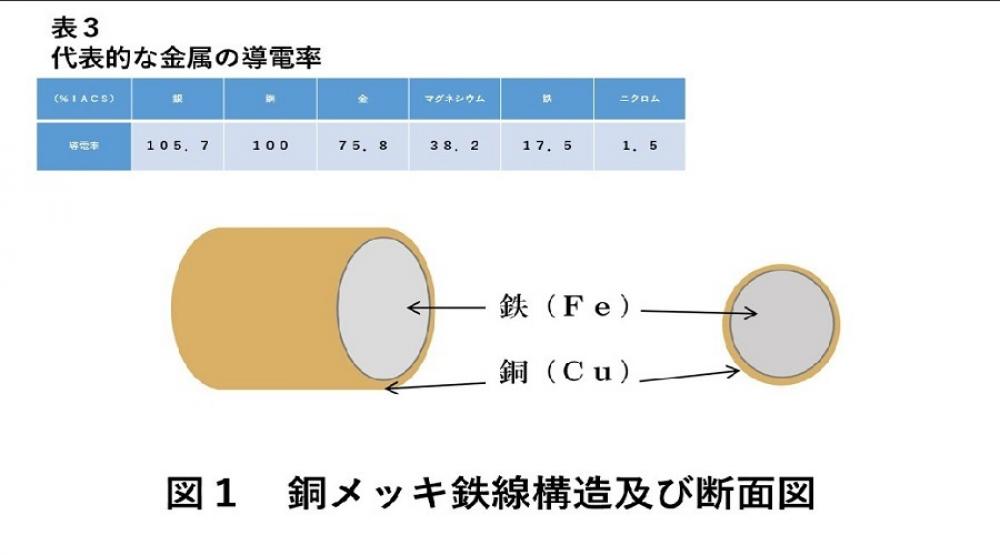

さらに、素線は表面に銅メッキを施した鉄線(以下「銅メッキ鉄線」という。)であることが判明しました。銅メッキ鉄線とは、銅線に比べてばね特性や疲労強度が強く、主にリード線やモータブラシ等の導電性ばねに使用されています。導電率が約15%IACS(パーセントアイアックス)と低く、鉄の導電率に近い数値となりました。本来は充電等の電流を流す用途では使用されることはありません。(表2、写真7.8)

※1 導電率とは…物質中における電気伝導のしやすさを示す値で、基準は銅であり、銅の導電率は100%IACSです。

出火原因の考察

ケーブルは鑑識及び実験結果から、素線に使用されていた銅メッキ鉄線は、通常の撚り線に比べ直線であったことから折れやすくなっており、折れた素線が被覆を突き破ったことにより短絡、微弱な短絡電流が長時間にわたり流れたことにより蓄熱し、出火に至ったものと判定しました。

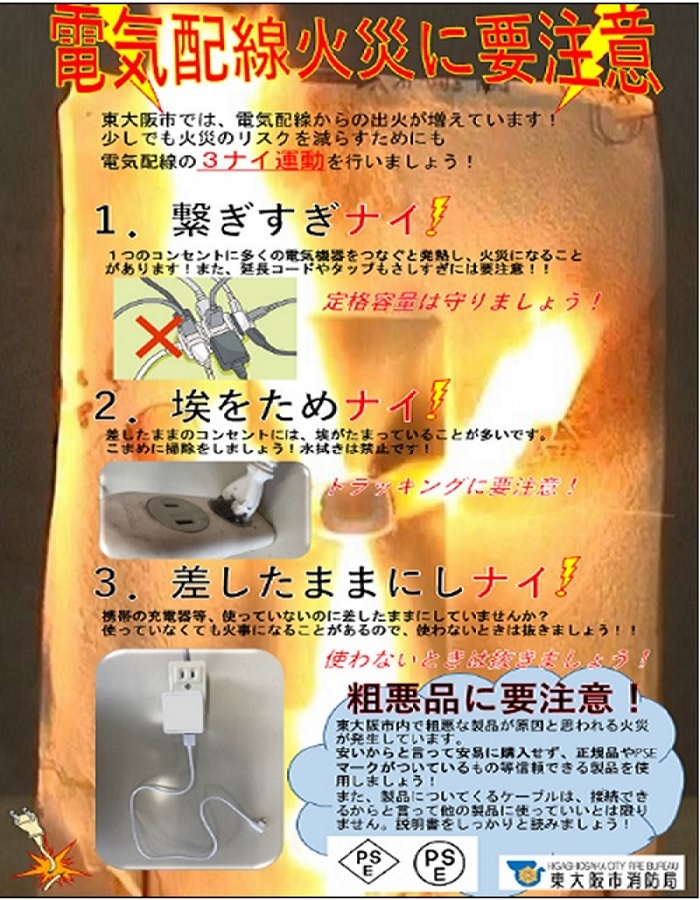

電気配線火災啓発チラシ

おわりに

今回の火災事例は、二つの驚きがありました。

ひとつは、使用していないUSBケーブルから出火したこと。

ふたつめは、USBケーブルに普段使用することのない、銅メッキ鉄線が使用されていたことです。

私たちの生活の中でよくみかけるようになったUSBケーブルですが、間違った使用方法はもちろんですが、粗悪な製品によっても火災が発生する危険がありますので注意が必要です。