知って防ごう!カンピロバクター食中毒

全国で発生している食中毒の中で、常に上位を占めている原因物質の一つがカンピロバクターです。カンピロバクター食中毒の多くは、居酒屋などの飲食店で、鶏の刺し身やタタキ、湯引きなど、生や加熱不十分な鶏肉を食べたことによるものです。

このページでは、カンピロバクターに関する基本的な知識をQ&Aでお伝えします。理解を深めて、カンピロバクター食中毒を予防しましょう!

知っていますか? カンピロバクターQ&A

Q1 カンピロバクターってどこにいるの? どんな菌?

A1 動物のお腹の中にいます。酸素が少ない場所で増殖します。

- カンピロバクターの主な生息場所は、鶏、牛、豚、犬、猫などさまざまな動物の腸管内です。

- カンピロバクターは、微好気性細菌に分類され、酸素が少しだけある環境(酸素濃度5%から15%)で増殖します。通常の大気中(酸素濃度約21%)や、酸素がない場所では増殖できません。また、熱や乾燥に弱いという特徴があります。

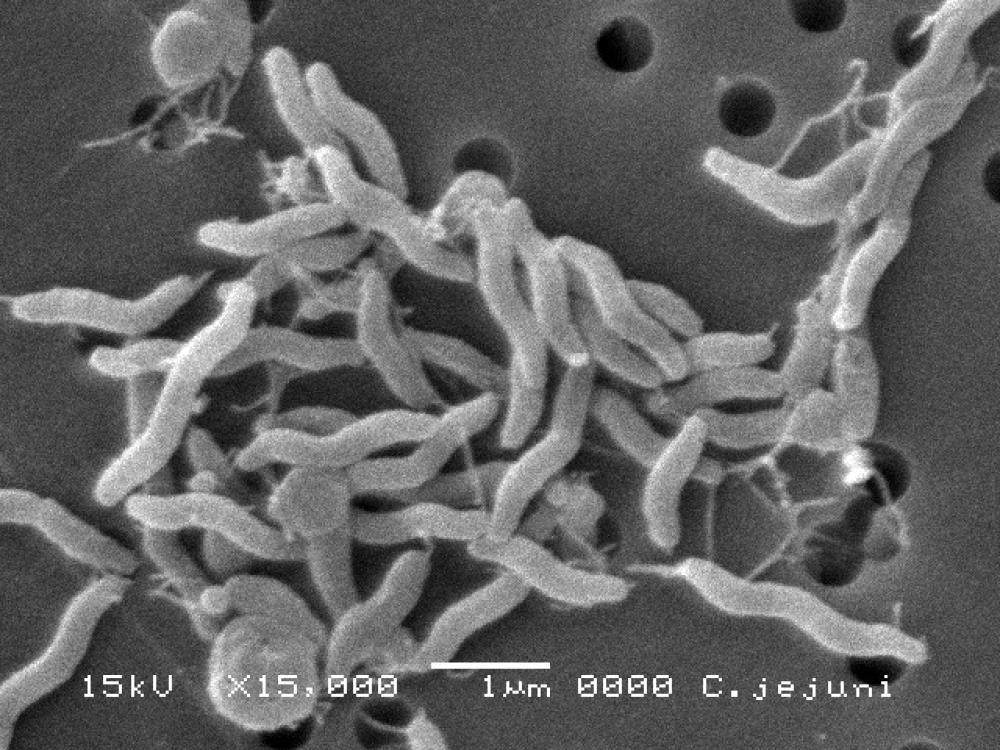

カンピロバクターの電子顕微鏡写真(出典:食品安全委員会資料)

Q2 どんな症状がでるの?

A2 腹痛、下痢、発熱などが出ます。また、後遺症にも注意が必要です。

- 腹痛、下痢(まれに血便)、発熱(38度以下が多い)などが主な症状です。

- 倦怠感、頭痛、めまい、筋肉痛などが起こることもあります。(初期症状は風邪と間違われることもあります。)

- 小さな子どもや高齢者など、抵抗力が弱い人では、重症化することがあります。

- まれに、ギラン・バレー症候群といって、感染してから数週間後に、手足のしびれや顔面まひ、呼吸困難などが起こることがあり、後遺症が残ってしまう場合もあります。

Q3 食べてからどれくらい経ったら発症するの?

A3 通常、2日から3日経った後に症状が出ます。

菌が体内に侵入してから発症するまでの期間(潜伏期間)が、2日から7日(平均2日から3日)と、他の食中毒菌と比較して長いのが特徴です。

Q4 原因となる食品は?

A4 鶏の刺し身、タタキ、湯引きなどの生又は加熱不十分な鶏肉などです。

・特に、鶏の刺し身、タタキ、湯引きなどの生又は加熱不十分な鶏肉が原因となっています。

・汚染された飲料水(井戸水、湧き水、水道水)が原因となった事例もあります。

・手指や調理器具を介してカンピロバクターをつけてしまうことで(二次汚染といいます)、サラダなどが原因となった事例もあります。

備考:カンピロバクター食中毒の患者の年齢層は、15歳から25歳の青年が多く報告されています。これは、鶏の刺し身、タタキ、湯引きなどの生又は加熱不十分な鶏肉を食べる機会の多さが原因ではないかと考えられています。

Q5 スーパー等で売られている鶏肉にもカンピロバクターはついているの?

A5 高い確率で付着しています。

流通している鶏肉の多くはカンピロバクターに汚染されていることが明らかとなっています。国内のさまざまな調査結果では、小売り段階での国産鶏肉の汚染率は32〜96%でした。

Q6 なぜ、鶏肉にはカンピロバクターがついてしまうの?

A6 処理の過程で付着してしまうからです。

カンピロバクターは、鶏の腸管内に高い確率で生息しています。しかし、カンピロバクターは鶏にとって病原菌ではないため、無症状のまま食鳥処理場に搬入されます。

食鳥処理場に搬入された鶏は、とさつ、放血、湯漬け、脱羽、内臓摘出、洗浄等の処理をされます。一般的に、短時間にたくさんの鶏を処理するため、無菌的に処理することは難しく、その結果、鶏肉の表面にカンピロバクターが付着してしまうのです。

付着したカンピロバクターは、鶏肉の表面から内部へ入り込むことが報告されており、スーパーなどに並ぶ時点でその多くが内部まで汚染されています。そのため、表面を軽く炙っただけといった調理方法では、肉の内部にいるカンピロバクターを死滅させるには不十分です。

Q7 新鮮なら鶏肉を生で食べても安全って本当?

A7 嘘です。新鮮かどうかは関係ありません。

カンピロバクターは少量の菌でも食中毒が起きることが特徴です。多くの食中毒菌が、10万個から100万個以上の菌を取り込まないと発症しないのに対して、カンピロバクターはわずか数百個程度と非常に少ない菌数で発症した例もあります。そのため、鶏肉にカンピロバクターがついていれば、鮮度の良し悪しとは関係なく食中毒を起こすことになります。

Q8 どうやって食中毒を予防したらいいの?

A8 中心部までよく加熱して食べましょう。

- 鶏肉によるカンピロバクター食中毒の原因は、主に次の2つです。

- 生又は加熱不十分な鶏肉を食べた。

- 鶏肉に付着していた菌が、調理器具や手指を介して他の食品に付着し、それを食べた。

- このようなことを起こさないために、次のことに注意しましょう。

- 生又は加熱不十分な鶏肉は食べない!

- お肉は、中心部まで十分に加熱する!(中心部の色が変わったか確認しましょう)

- 包丁、まな板は、生肉用、野菜用など用途ごとに分け、使用後はしっかり洗い消毒する。(肉を解凍した際に出るドリップには菌が多く含まれています。付着しないよう注意しましょう。)

- 焼肉などで生肉を扱う場合は専用の箸やトングを使用し、食べる箸とは分ける。

- 生肉を触った後はしっかり手を洗う。