【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(令和6年度 定額減税調整給付金)

令和7年度に実施した調整給付(不足額給付)については次のリンク先をご確認ください。

【受付終了】定額減税しきれなかった方への給付金(令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付))

このページには令和6年度に実施した、当初調整給付(令和6年時点で定額減税しきれないことが見込まれた方への給付金)の情報を掲載しています。

令和6年度定額減税調整給付金の受付は終了しました

令和6年11月20日をもって、令和6年度の定額減税調整給付金の受付は終了しました。

令和6年度定額減税調整給付金の振込日

令和6年度の調整給付金は、以下の日程で振込みをしています。

(通帳には、「チョウセイキュウフキンヒガシオオサカシカイケイカンリシャ」からの振込みとして、印字されます。)

| 第1回振込日 | 8月29日(木曜日) |

|---|---|

| 第2回振込日 | 9月10日(火曜日) |

| 第3回振込日 | 9月27日(金曜日) |

| 第4回振込日 | 10月10日(木曜日) |

| 第5回振込日 | 10月29日(火曜日) |

| 第6回振込日 | 11月13日(水曜日) |

| 第7回振込日 | 12月5日(木曜日) |

| 第8回振込日(最終) | 12月19日(木曜日) |

令和6年度 定額減税調整給付金の概要

令和6年度の所得税・個人住民税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

給付の対象となる人へ、給付額や調整給付を受けるための手続き等を記載した「お知らせ」を送付しています。

定額減税は所得税と個人住民税から、減税(控除)を行います。

それぞれの減税方法等は、以下のウェブサイトにてご確認ください。

給付対象者

定額減税前の所得税(令和6年分推計所得税額(令和5年分所得から推計した金額)(注))または個人住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)から、定額減税可能額を控除しきれない方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は給付の対象外となります。

(注):令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、令和5年分の所得からの推計額により算出します。

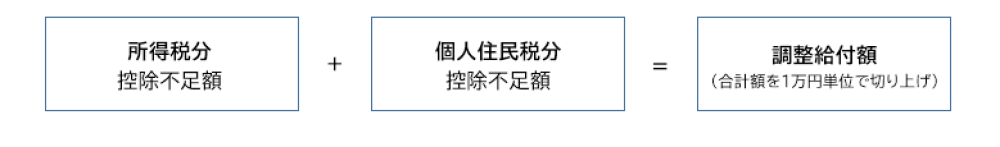

給付額

所得税と個人住民税それぞれの「控除不足額(減税しきれない額)」を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

控除不足額の算出方法

定額減税可能額-(所得税・個人住民税それぞれの)税額

定額減税可能額

| 所得税分 | 個人住民税分 |

|---|---|

| 3万円 × 減税対象人数 | 1万円 × 減税対象人数 |

減税対象人数

減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。

なお、国外居住者は除きます。

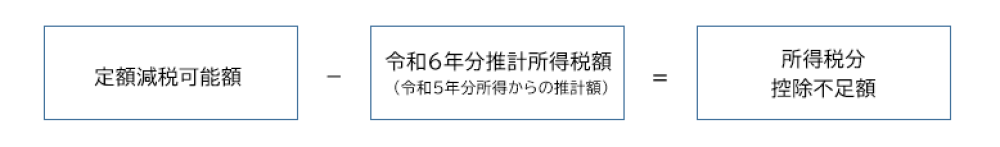

所得税分の控除不足額

定額減税可能額から、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得から推計した金額)を差し引くと、所得税分の控除不足額が算出できます。

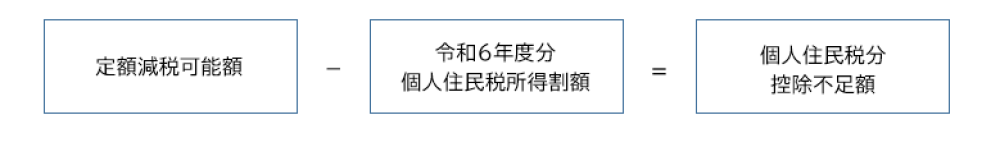

個人住民税分の控除不足額

定額減税可能額から、令和6年度分個人住民税所得割額を差し引くと、個人住民税分の控除不足額が算出できます。

調整給付額の計算例

- 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が7万3千円、令和6年度分個人住民税額が2万5千円で、配偶者と子ども2人を扶養している場合

- 減税前の納税義務者本人の税額

令和6年分推計所得税額 7万3千円 (A1)

令和6年度分個人住民税額 2万5千円 (B2)

- 配偶者と子ども2人を扶養しているので、減税対象人数は納税義務者本人を含めた4人

- 定額減税可能額

所得税分:3万円×減税対象人数(4人)=12万円 (A2)

個人住民税分:1万円×減税対象人数(4人)=4万円 (B2)

- 控除不足額(減税しきれない金額)

(1)所得税分

定額減税可能額(A2)ー令和6年分推計所得税額(A1)

12万円-7万3千円=4万7千円

(2)個人住民税分

定額減税可能額(B2)ー令和6年度分個人住民税額(B1)

4万円ー2万5千円=1万5千円

調整給付額

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合計額を1万円単位に切り上げる

4万7千円+1万5千円=6万2千円

6万2千円を1万円単位に切り上げた7万円が調整給付額となります。

給付を受けるための手続き(受付は終了しています)

A:公金受取口座の登録をされている方

振込口座を変更する手続きに不備等がない方を除いて、9月10日に振込みを完了しています。

B:公金受取口座が未登録の方

対象者へ送付している「お知らせ」に同封されている確認書を提出するか、オンラインでの申請が必要です。

確認書の提出期限は令和6年11月20日(水曜日)(当日消印有効)で、オンラインでの申請期限は令和6年11月20日の17時までです。

よくあるご質問

自分は調整給付の対象者ですか?

個人住民税の通知書や給与明細に控除外額が記載されている方は、調整給付の対象者となります。

調整給付の対象となる方には、「お知らせ」を送付しています。

調整給付される金額を知りたい

調整給付額は一律ではなく、税額や扶養人数によって異なります。

8月5日に発送した「お知らせ」に給付額を記載しています。

令和6年7月に生まれた子どもは、定額減税の対象になりますか?

勤務先に扶養を届け出るか、確定申告をすることで、所得税の定額減税の対象となります。

令和6年度の調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

令和6年6月に退職しました。所得税の定額減税や調整給付金はどうなりますか?

年末調整や確定申告で定額減税額の控除を行い、令和6年度の調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

また今回の給付金について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることも行っていません。

不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ

電話:06(4309)3131