カラスの被害にお困りの方へ

カラスの特徴

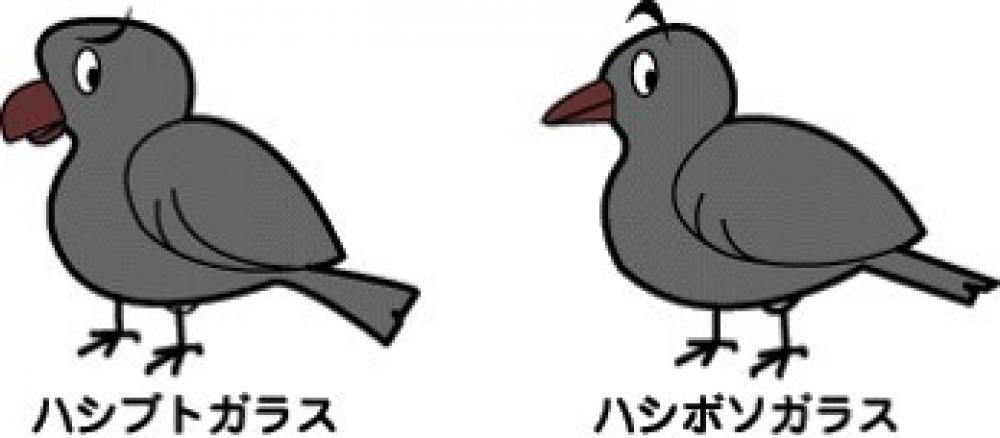

- 市街地で見かけるカラスには、ハシブトガラスとハシボソガラスの2種類がいます。近年都市部で増えて問題になっているのは主にハシブトガラスです。

- カラスは雑食性で、人が食べるものならなんでも食べます。

- カラスは本来、森や林に住み木の実や動物の死骸などを食べて生活しており、畑などを荒らす反面、農林業に有害な昆虫やネズミを駆除するなど、目立たない功労者でもあります。しかし、近年は都市化の影響で食料(生ごみ)が豊富な都会へ進出するものが増え、思いがけない害を起こすようになりました。

- カラスの繁殖期は3~7月で、4月から5月には、大きな木の横枝に巣を作り3羽から4羽のヒナを育てます。秋から冬には、郊外の林や藪に集団でねぐらを作ります。

ハシブトガラスは、少し大きくて、額が羽毛で盛り上がり、くちばしが太く、澄んだ声で「カアカア」と鳴きます。ハシボソガラスは、それよりひと回り小さく、オデコが低く、くちばしは細くて、濁った声で「ガアガア」と鳴きます。

カラスが集まる理由は?

- 市街地でハシブトガラスが増えた大きな原因は、食べ物となる生ごみが豊富にあるためです。生ごみは栄養価が高く、容易に多くのエネルギーが取れる絶好のエサになります。カラスを集めない・寄せ付けないためには、エサとなる生ごみを減らし、カラスに狙われないようにすることが最も重要です。

- カラスの多くは、夜は「集団ねぐら」に集まります。「ねぐら」に帰る際に小さなグループをつくり、少しづつ大きなグループになりながら「ねぐら」に帰っていくため、途中でグループ同士が公園やマンションの屋上などに集まることがあります。

被害を受けないために

ごみの出し方を工夫する

- 生ごみをできる限り少なくし、水分を切って小袋に入れてからごみ袋の中心部に入れるなど、外から見えないようにしてください。

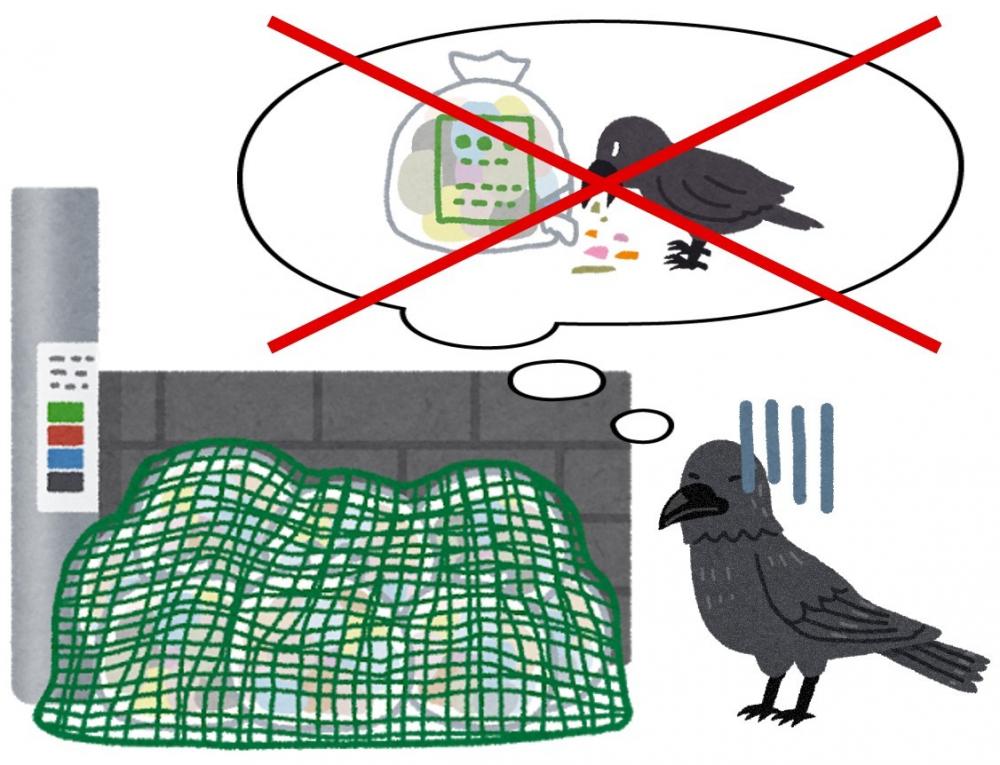

- カラス対策ネットを用いるなど、カラスがやってきても「この場所ではエサは取れない」ということを学習させてください。

カラスを寄せ付けないようにするには

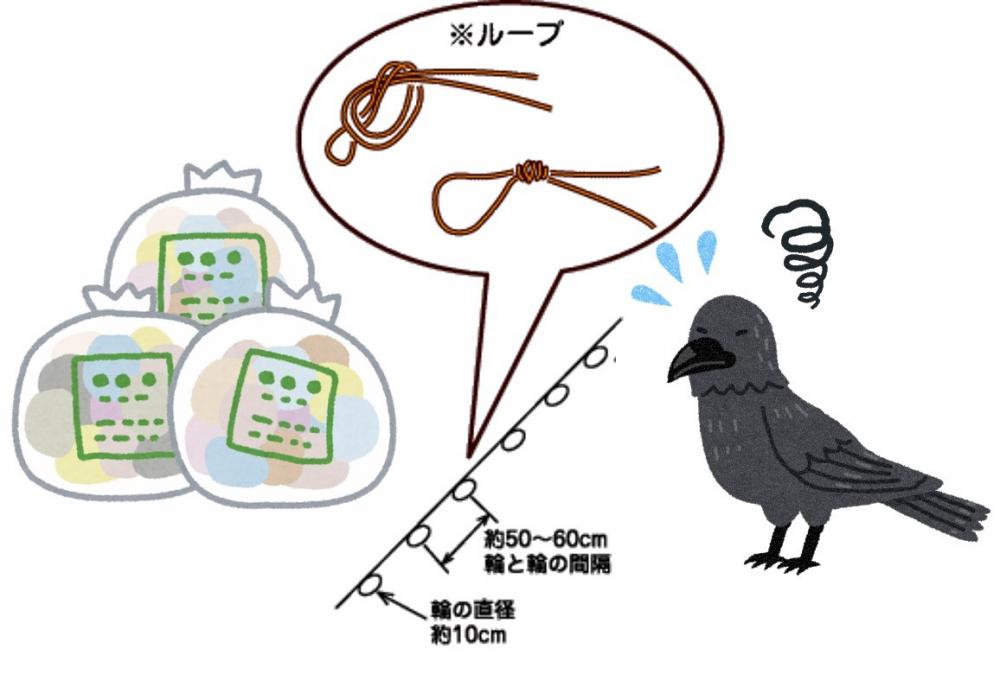

カラスはとても賢く用心深い鳥で、ワナには近よろうとはしません。また、釣糸(テグス)のように光沢のある細いものをとても怖がります。その性質を利用して、あたかもワナを仕掛けてあるかのように見せて脅します。しかし、これらを長期間設置したままにすると、カラスの警戒心が薄れて再度やってくるようになるため、カラス除けグッズはごみの回収後に片づけ、定期的にグッズを変更するなど、カラスを警戒させて近寄らせないようにしてください。

ごみの出し方・ごみ荒らしについてのお問合せ

ごみの出し方などについてのご相談は、環境事業課まで

環境事業課 電話:06-4309-3200

繁殖期の人への威嚇・攻撃について

- カラスが威嚇する理由は巣にいる卵や雛を守るためです。

- カラスの繁殖期は3月から7月で、この時期は市街地の高い木や電柱等に子育てのための巣を作ることがあります。普段は人間を恐れて、むやみに近づくことはありませんが、特に雛が巣立つ6月頃には、卵やヒナを守るために、巣に近づく人間に対して威嚇行動をとることがあります。

- 子育ての時期は、できるだけ巣に近づかないようにし、ヒナが巣立つまで見守ってください(巣立ちまでは約1か月から1か月半です)。

- どうしても巣の近くを通らないといけない時は、巣を必要以上に見ず、背後を警戒しながら速やかにその場を離れてください。カラスは背後から低空飛行で頭上に近づく「おどし飛行」をすることがあり、その際にカラスの足が頭をかすめることがありますので、帽子や傘などで頭を守ってください。

- カラスの縄張りは巣を中心に半径20から100メートル程度と言われており、この範囲に人が近づくと威嚇や攻撃をすることがあります。

カラスのヒナが巣から落ちていたら

- 巣立ちの時期(5月から7月)が近づくと、ヒナが羽ばたきの練習を始めます。都市部では木々の間隔が長いため、巣立ったばかりの幼鳥は、練習中はうまく飛べずに巣から落ちたり、時には道路や公園等をチョコチョコ歩いていることがあります。

- そんな時は、親ガラスが上空からヒナを監視しており、ヒナに人間が近づくと大きな鳴き声をあげたり、おどし飛行等をすることがあります。この時は特に威嚇が激しくなるため、ヒナを見つけても決して近づかないでください。

カラスの巣を見かけたら

ヒナや卵がある場合は、巣立つまでの間見守りをお願いします

野鳥は法律により捕獲が禁止されています!(捕獲するには許可が必要です)

迷惑だからといって、カラスのヒナを勝手に捕まえたり卵を取り捨てたりすることはできません。巣の中にヒナや卵がある場合は、巣立ってから巣を取り除いてください。卵は19から20日でかえり、ヒナは30~35日で巣立ちます。

ヒナや卵がない場合は、撤去してください

空っぽの巣であれば撤去しても構いません。(許可は必要ありません。)