消防局の概要

東大阪市消防局は、昭和42年、枚岡・河内・布施の3市合併に伴い東大阪市消防本部として発足、昭和48年には機構改革が行われ「東大阪市消防局」に改称されました。

現在、約500人の消防職員が市民生活の安全確保にあたっています。

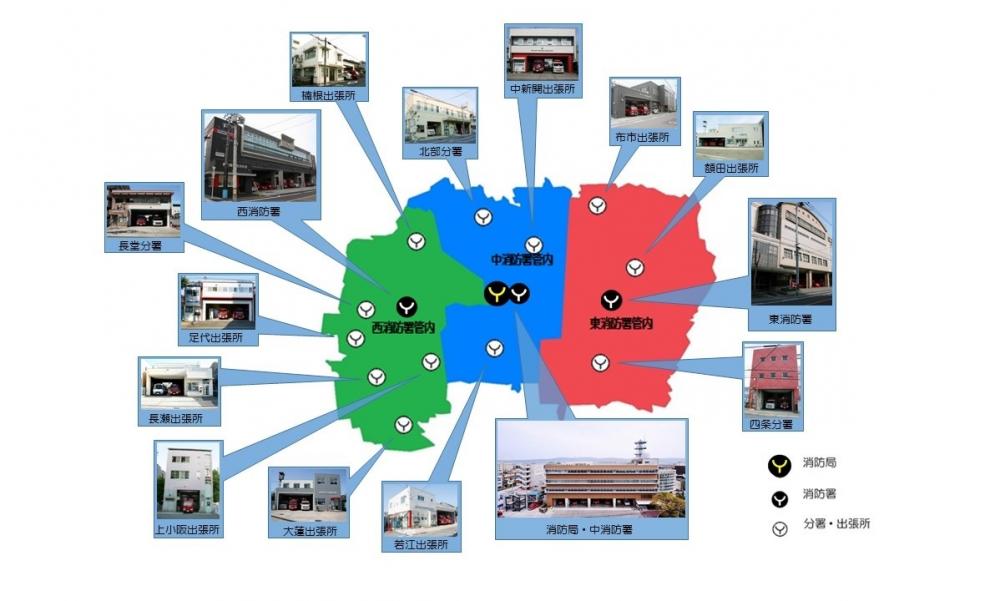

消防体制:3消防署、3分署、9出張所

消防車両:51台

救急車両:17台

その他の車両:10台

管内紹介

東大阪市は、大阪府東部に位置する中核市で、府下第3位の人口規模を有します。市内の事業所数は全国5位、工場密度では全国1位を誇ることから「モノづくりのまち」として知られています。

また、管内に高校ラグビーの聖地「東大阪市花園ラグビー場」があり、ラグビーワールドカップ2019会場の一つにも選ばれていることから「ラグビーのまち」としても知られています。

市域面積:61.78平方キロメートル

東西距離:11.2キロメートル

南北距離:7.9キロメートル

管轄人口:約48万人

組織体制

・詳しい職員数、災害件数、装備などは「消防年報」をご覧ください。

業務紹介動画

各種活動紹介

消火 「安全・確実・迅速に活動」

市民の生命、身体及び財産を火災から守るため、火災発生時は迅速に出動し、消火・救出活動にあたります。

また、消防隊は、消火活動以外にも救助事案や警戒事案、風水害などにも出動し、平常時は警防パトロールや防火指導を行うなど、さまざまな場面で活躍しています。

救急 「さらなる救命率向上をめざす」

高齢化の影響などにより、増大する救急事案に対応しています。

東大阪市では、全救急隊に救急救命士(国家資格)を配置し、高度な救命処置を行いながら病院へ搬送するなど、救命率の向上に取り組んでいます。

また、さらなる救命率向上を目指し、応急手当の普及啓発にも取り組んでいます。

救助 「複雑・多様化する災害に立ち向かう」

東大阪市は、工場が多く、高速道路や鉄道路線なども複数あり、さまざまな救助事案が発生しています。現在、中消防署に高度救助隊、東・西消防署に救助隊を配置しています。

救助隊員は、強靭な体力と精神力を持ち、高度な救助資機材を駆使して救出活動にあたるとともに、大規模自然災害や化学物質による災害など、あらゆる事態に対応するため日々訓練を重ねています。

予防 「火災ゼロの未来へトライ」

消防にとって「火災を発生させない」「万が一、火災が発生したときは被害を最小限にする」といったことが最も重要です。

消防局では、建物の立入検査や新築・改築に伴う消防設備の設置指導、危険物、高圧ガス、液化石油ガス、火薬類などの許認可や取扱指導、市民への啓発などさまざまな予防業務を行っています。

火災原因調査 「難解な火災原因を究明し再発防止」

複雑な火災現場に鋭いメスを入れ、科学的に原因や損害を分析する火災調査隊を配置しています。

火災調査隊員は、焼けた物品を丁寧に手作業で運び出し、わずかな痕跡も見逃さずに調査しています。火災原因調査で得られたデータは、同様の火災を防ぐため広報活動や原因となった製品の製造者へ再発防止策を働きかけるなど、予防業務に役立てられています。

通信指令 「生死を分ける第1報・消防活動の指令塔」

119番を受け、迅速に現場到着させるため、現場から最も近い消防車や救急車を自動的に選定し指令することができる「高機能消防指令システム」を導入しています。

システムを運用する通信指令室は、慌てている通報者から冷静に状況を聴取し出動を指令するとともに、情報収集や関係機関との連絡調整、無線管制など現場活動を支える要として活躍しています。

緊急消防援助隊 「国民を守る・活動場所は全国へ」

平成7年に発生した阪神淡路大震災を教訓に消防の応援体制が見直され、緊急消防援助隊が発足しました。

東大阪市でも消防隊や救助隊、救急隊など多数登録されています。これまでに平成23年の東日本大震災や平成28年熊本地震の被災地へ出動し活動しています。

防災学習 「いつ発生するのかわからない災害に備える」

東大阪市は、東部の生駒山ろくに生駒断層帯(活断層)が位置しています。また、南海トラフ巨大地震や風水害、土砂災害などさまざまな災害リスクが考えられます。

市民の「自助・共助」の意識を高め、少しでも被害を軽減するために消防局内に防災学習センターを設置し、市民への防災啓発に取り組んでいます。