水道料金の設定の考え方について

水道料金の仕組みについて

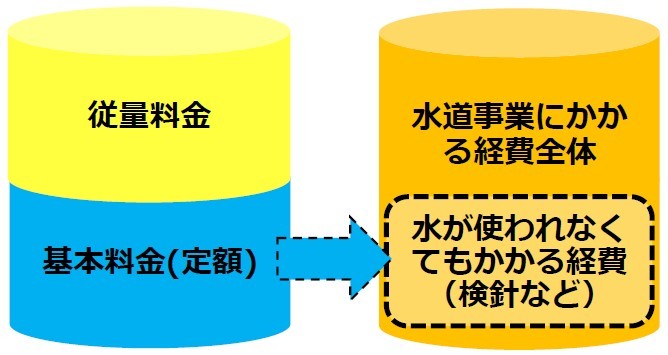

水道料金は基本料金と従量料金で構成されています

水道料金は必要な経費をまかなえるように用途ごとに設定された基本料金(最低料金)と、使用した水の量に応じて負担していただく従量料金(超過料金)で構成されています(二部料金制)。

【令和7年9月末まで】

| 基本料金 | 従量料金(1m³につき) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0から14m³ | 15から20m³ | 21から40m³ | 41から60m³ | 61m³から | |

| 家事用 | 1,216円 | 98円 | 146円 | 208円 | 247円 |

備考:家事用の料金以外については、記載を省略しています。

【令和7年10月より】

| 基本料金 | 従量料金(1m³につき) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0から14m³ | 15から20m³ | 21から40m³ | 41から60m³ | 61m³から | |

| 家事用 | 1,560円 | 118円 | 165円 | 226円 | 264円 |

備考:家事用の料金以外については、記載を省略しています。

水を使わなくてもかかる経費があるため基本料金をいただいております

水道事業では、水が使われなくてもかかる費用があります(メーターの検針や料金の収納、あるいは施設の管理にかかる費用など)。このような経費については、使用した水の量にかかわらず、基本料金として定額で負担していただいております。

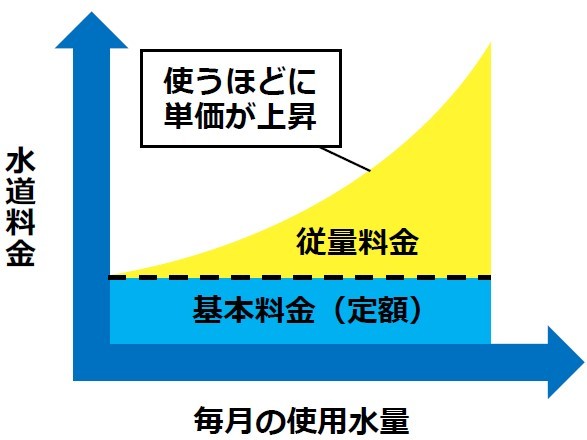

使えば使うほど高くなる「逓増(ていぞう)制」

東大阪市をはじめ多くの市町村の水道料金は、使用した水の量が多くなればなるほど、1m³あたりの従量料金(単価)が高くなるように設定されています。この逓増(ていぞう)制により、水を多く使用する使用者の方々の単価は高くなりますが、一方で、一般的な家庭など、使用する水の量が少ない使用者の方々の料金負担は、低く抑えられるという側面もあります。

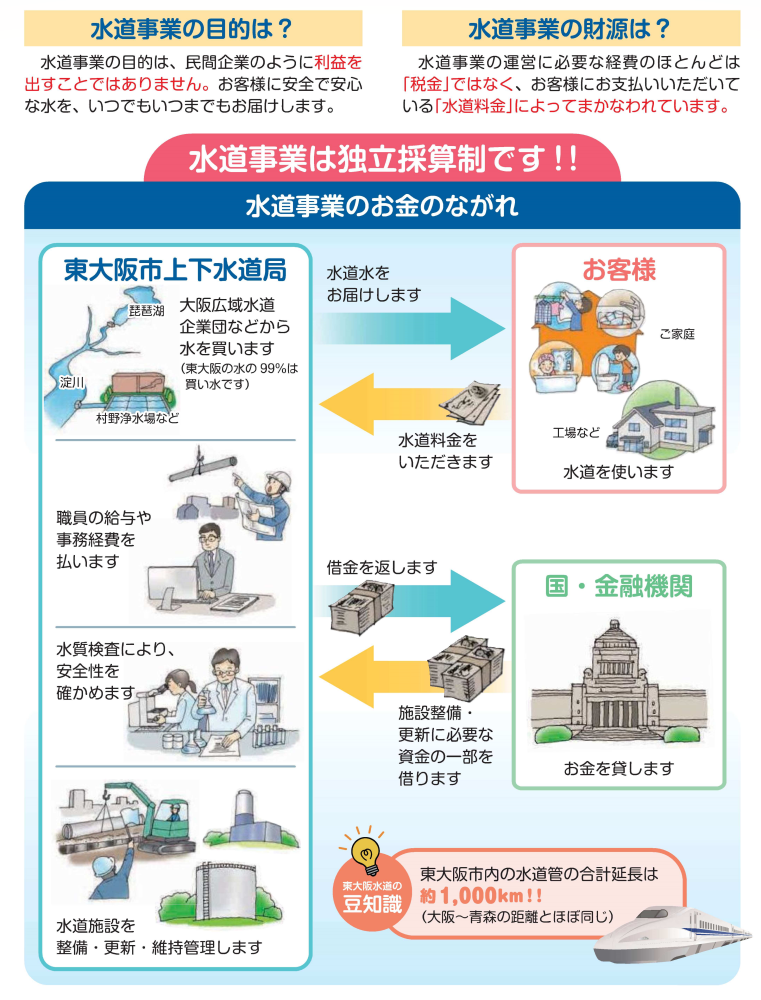

水道事業のお金の流れについて