教育長のつぶやき

はじめに

教育は、社会の一部ではなく、あらゆる社会の営みの基盤です。

私は、令和4(2022)年4月から東大阪市の教育の責任者である教育長をしております古川聖登と申します。

この「教育長のつぶやき」は、東大阪市市民の皆さまへ、東大阪市の教育の素晴らしさをもっとお伝えし、教育について一緒に考える機会を持ちたいという思いから、広報を行うものです。

いま私たちのもとにいる子どもたちは、これからの世の中を創る「市民」であり、私たちの「大いなる希望」です。

子どもたちの真の幸福のために、共に力を合わせていこうではありませんか。

(令和5年2月1日)

● 心理的安全性

先日、不登校に関して教育委員から「心理的安全性」のお話がありました。「子どもにとって、複数の人が関わり、自分の意見を聞いてくれる人がいること、そのような場づくりが、子どもの心理的安全性につながるのではないか」と。心理的安全性とは、「自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態*」のことです。(*NECコラムサイトより)

クラスの中でいえば、子どもが安心して自分の思いを発表し、間違えても大丈夫という雰囲気をつくることが理想ではないでしょうか。

先日訪問した小学校では、先生が発問して「間違ってもいいよ。正解が分かっているけど手を挙げていない人は、勇気を出してみよう!」と呼びかけておられましたが、雰囲気作りと子どもの心の成長を促しておられるのだな、と感心しました。

子どもにとって学校園は社会です。その中で「自分」が受け入れられていると感じることは、存在に関わる重要なことだと思います。一人ひとりとの対話、良さを見つけほめること、さまざまな人によるあたたかな声かけ、相談しやすい雰囲気づくり、笑顔など、子どもに対してだけでなく、私たち大人同士も心がけていきましょう。

(令和5年11月30日)

● ちょっと気になる鉛筆の握り方

私は学校訪問をして、子どもたちの元気な姿や、先生方の自在な授業の様子を見るのを楽しみにしております。その中で、子どもたちの鉛筆の握り方が気になりました。これは、かなり以前から、全国的に気になっていたことです。

特に、教科書に載っている角度とは逆の、ペン先を手前に向けて書いている子どもが少なくありません。これは、書いている字が見やすいからなのかもしれません。その上で、美しい字を書くためには、義務教育で基本的な書き方をしっかり身につけておきたいものです。

なぜなら、コミュニケーションの際に重要なことは、本人の想いとは別に、相手に何が伝わったかだと思うからです。私たち大人も、相手のことを想い、文字、文章、発言、しぐさなどを洗練されたものにしていきたいものです。

(令和5年11月30日)

●『一房の葡萄』

『一房の葡萄』(有島武郎著)というとても短い自伝的小説があります。本のほかインターネットの「青空文庫」で読むことができます。主人公は同じクラスのアメリカ人のジム君の青い絵の具を盗んでしまい、ジム君らに先生の所に連れていかれます。先生は、主人公とジム君それぞれに対応をされます。その後ジム君は劇的な変容を遂げるのですが、有島は、ジム君への指導の場面を描いていません。先生はどのような指導をされたのでしょうか?

私が鳴門教育大学に勤務していたとき、外の食堂で、教師を目指す学生たちに、この問いかけをしたことがありますが、(まだ若いな!)と感じる答えが多かったです。私が共感した答えを言ったのは、食堂のおかみさんでした。

東大阪市の先生方は、どうお答えになるでしょうか。機会があったら聞かせてください。

(令和5年11月30日)

● 原点回帰

令和5年10月から11月にかけて、大阪府警による本市教職員の逮捕が相次ぎ、教育委員会としても事実を確認し厳正な処分を行いました。私的な時間帯とはいえ、教職員の非違行為は、どれほど子どもたちの心に悪影響を及ぼすことでしょうか。

「あたりまえ」のことが破られる時は、原点回帰の時です。

過日、市内の全学校園長にお集まりいただき、「非違行為を絶対に許さない職場づくり」についてお話し合いいただくことと、全教職員による自主研修の実施を要請しました。教育委員会としても私を含め、公務員としての原点を確認する自主研修を実施いたしました。以上、市民の皆さまにご報告いたします。

(令和5年10月30日)

● 人権教育研究大会

10月27・28日に開催された「第53回大阪府人権教育研究中河内大会」にお招きいただきました。東大阪市が誇る文化創造館大ホールはほぼ満席。素晴らしいホールだと感嘆の声があったそうです。関係した先生方おつかれさまでした。大会は、「誰かのことちゃう、わたしたちのことや」を現地テーマに、次の5観点をもとに展開しておられました。

知る 出会いや学びを通して、事実を知る

気づく 自分を見つめ、ふりかえり、気づく

自分とつなげる 気づいたことから自分とつなげて考える

行動する 人権課題を解決する主体者として行動する

ひろげる 行動をひろげ、世界をかえる

残念ながら全部を拝見できませんでしたが、若い教育者の「教育の力で、世界を変える!」という大情熱が伝わり、心を動かされました。また、いくつかの事例発表に涙しました。

自分が中心の幼児期から徐々に先生方に触発を受け、知り、気づき、自分の事として考え、行動し、広げていく人に成長するーー「教育は芸術」という言葉を思い出します。

今後とも、このような先生方の自主的な研究を応援していきます。

(令和5年10月30日)

● ひとりで抱え込まないで

私は、転勤の多い職業人生を歩み、単身赴任も2回経験しました。その中で、悩みや壁に突き当たると、信頼できる先輩によく相談しています。すると、再び前向きにがんばること

つまり、悩みは成長のチャンスとも言えるのではないでしょうか。

教職員のみなさんも、学校園内・外にそのような相談できる人をもつことをお勧めします。

教育委員会は、みなさんを全力で応援します。どうか、はつらつとした日々を!(令和5年9月27日)

● AI通訳機の寄贈

学校の印刷物を納品いただいている藤隆印刷様から、AI通訳機(POCKETALK)25台を市立中学校・義務教育学校(後期)に寄贈いただきました。内蔵したSIMの関係で、使い始めてから2年間使用できるとのことです。

代表の方に、感謝状をお渡しした際、「自分の病気と闘う中で、子どもたちのために何ができるかと考え、寄付を決意しました。学校が外国から来日した子どもたちや保護者などへの対応で大変だ、というニュースを見たので。」と言われていました。

ありがたいお心です。

この通訳機は、各中学校等に管理をお任せしておりますが、必要に応じて小学校などでも使用できるよう、連携した活用をお願いします。

(令和5年9月27日)

● 中学校等の電子黒板を更新・夜間学級にも

中学校の普通教室の電子黒板はプロジェクター型でしたが、この度、小学校同様のモニター型に更新されます。

また、校園長会から要望のあった、夜間学級の各教室にも新たに同じ電子黒板が設置されます。(令和5年9月27日)

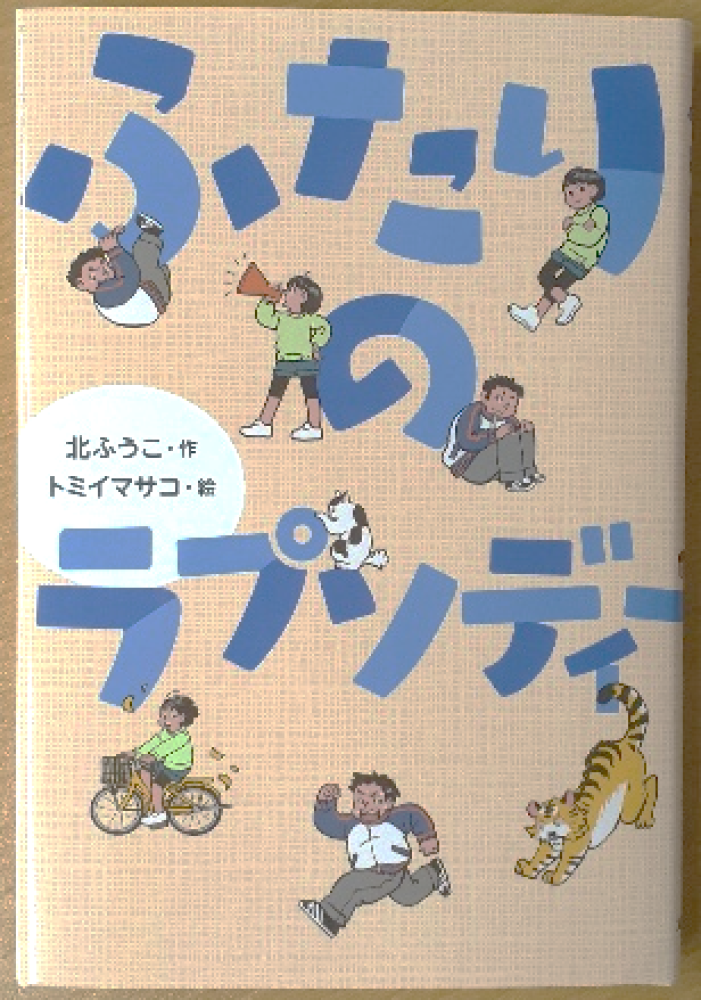

● 2人の著者から自著のご寄贈

東大阪市は文化創造のまちです。

このたび、東大阪市在住のおふたりの著者から、それぞれ全小学校等51校に1冊ずつ、自身のご著書を寄贈いただきました。

・北 ふうこ様から『ふたりのラプソディー』―――――

小学校の高学年向けの新作小説です。主人公の女の子と父親を軸に、友達とのこと、大人の人生のこと、将来のことなどたくさんの学びがあります。おすすめです!

北様は、長年読み聞かせボランティアをされているほか、読書アドバイザー、子ども心理カウンセラーの資格も持っておられます。

・中泉 杜佑真様から『さると木』―――――

中泉様は、現在(令和5年8月)東大阪市立小学校の4年生です。1年生の時に創作したお話をもとに、クラウドファンディングにより3年生の時に絵本をつくりました。この本は小鳩基金大賞を受賞しています。私も、彼の深く豊かな世界観に感動しました。

非売品ですが、市立図書館各館に置いてあります。

(令和5年8月21日)

● 自主研修会

子どもたちが夏休みの間にも、教職員の自主的な各種研修会がもたれています。

このことを私は、「あたりまえ」と思ってはならないと自戒しています。

我が国は、この不断の努力に支えられているといっても過言ではありません。

教職員一人ひとりが、子どもたちの「先生」として、期待に応えるべく努力し続けておられる姿には、頭を垂れるほかありません。

酷暑の中のこれらの学びが、どうか主体的、対話的で、楽しいものとなってほしいと願うばかりです。

(令和5年8月21日)

自分にトライ!

(製造業対抗ミニ四駆大会にて 古川製作トライ号)

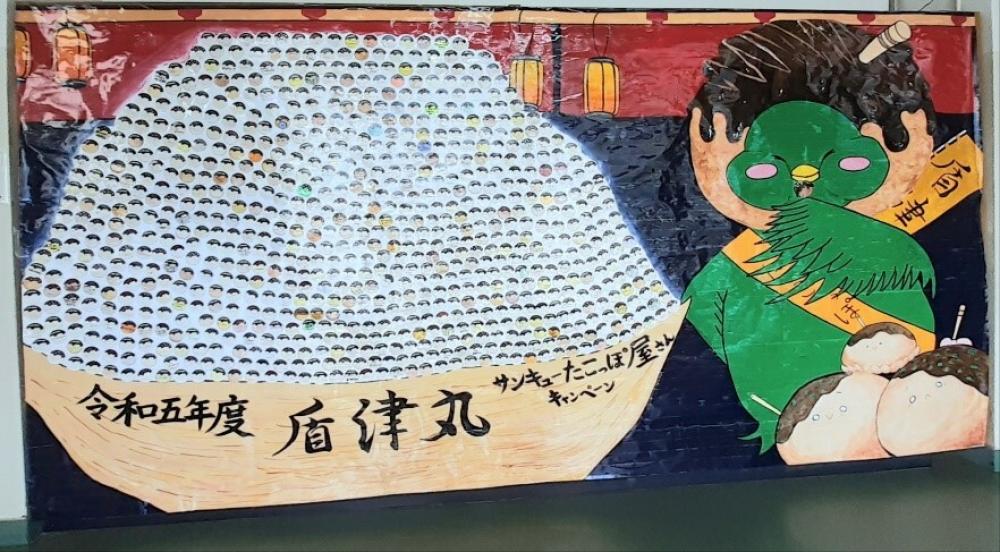

●盾津丸

盾津中学校に「盾津丸」が出現した、というので野田市長と共に学校を訪問しました。

これは、生徒会と美術部の協力で、「ありがとう!で「あったかい学校」「居心地の良い学校」をみんなでつくろう」を合言葉に、生徒と教職員約800人の「ありがとうメッセージ」を集め大きく貼り出したものです。

市長は、生徒会の生徒たちと懇談の機会を持たれました。生徒からも積極的に質問が出されました。「市長になろうと思ったのはなぜですか。」「どのようにして盾津丸を知ったのですか。」「運動会をご覧になった感想はいかがですか。」市長からは胸襟を開き丁寧に回答していただきました。

私からも、「中学生時代に、何でも先生任せの段階から、課題を見つけ自分たちの力で解決していこうという段階に進んでほしい。皆さんはその先頭に立ったのです。すばらしい。いずれ大人たちは現役を引退していく。その後の社会の各分野で活躍するのは皆さんです。」と話しました。子どもの頃の出会いは、生涯に大きな影響を及ぼすものです。先生方の日々の関りもまたそうですね。

「教師になりたいです。」という生徒がいて、周りの先生がうれしそうでした。

(令和5年7月24日)

●保護司会にて

先日私は、東大阪市の保護司会の総会に出席させていただきました。保護司とは、罪を犯し服役した青年を社会で更生させる国(法務省)の事業に賛同し、国に任命されて更生事業を実施しておられる方々です。

当日、会長からご自身が担当されたある青年の話を伺いました。会長は「彼は更生するまでに何度か失敗をしましたが、立派な社会人として独り立ちするまで粘り強く支えました。」と言われ、微笑んでおられました。私は心から感動し「社会的自立」を深く考えました。

学校も社会も、人間の愛情に満ちています。先日私は、東大阪市の保護司会の総会に出席させていただきました。保護司とは、罪を犯し服役した青年を社会で更生させる国(法務省)の事業に賛同し、国に任命されて更生事業を実施しておられる方々です。当日、会長からご自身が担当されたある青年の話を伺いました。会長は「彼は更生するまでに何度か失敗をしましたが、立派な社会人として独り立ちするまで粘り強く支えました。」と言われ、微笑んでおられました。私は心から感動し「社会的自立」を深く考えました。

学校も社会も、人間の愛情に満ちています。

(令和5年6月29日)

●ワクワクな令和5年度がスタート!

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)がスタートしました。

学校園では、新しい出会いにワクワク、ドキドキが広がっていることでしょう。

さて、東大阪市は、大阪府で3番目に大きい市で、人口約49万人の「中核市」です。

東大阪市の公立学校園は、令和4年5月1日現在で、小学校49校、中学校23校、義務教育学校2校、幼稚園・幼稚園型認定こども園6園、高等学校1校の合計81校園からなっています。

幼児児童生徒数は約3万2000人(小約2万、中約1万)、教職員の数は約2400人、そして、多くのボランティアの方々などと協力して運営されています。全国的にも大きな学校園群です。

その東大阪市の学校教育の基本目標は「すべての子どもに 生きる喜びとあすをつくる力を」です。

いまを生きる子どもたちが、「学校が楽しい」という「生きる喜び」を創造する学校づくり、いわば「学校における子どものウェルビーイングの向上」が、東大阪市のすべての学校教育関係者にとって最上位の目標であると言ってよいと考えます。それらが「あすをつくる力」につながっていくはずです。

年度当初にあたり、今一度原点に帰り、このことを皆で確認しましょう。

東大阪市教育委員会は、学校園の先生方と一体となって、市民の皆さんとともに、子どもたちの幸福のために、今年もがんばります。共に力を合わせましょう!

●古川貞二郎という人

去る9月5日に、古川貞二郎氏が亡くなったというニュースが各社一斉に流れました。

5代の総理大臣が離さなかったといわれる、伝説の内閣官房副長官(霞が関官僚のトップ)です。同じ佐賀出身の人で、なんとなく祖父に似ていますが親戚ではありません。

小さな県の数少ない著名人であり、そのお人柄から慕う人が多かったのです。私にとって雲の上の人でしたが、若いころ勇気を出して、退官された古川さんに会いに麹町の事務所へごあいさつに行ったところ、未熟な私をやさしく迎えてくださいました。

私が自分のことを「高級官僚ではありませんし、両親も中学出で…」と言った時に、古川さんの顔が曇りました。「君は、吉川英治記念館に行ったことがありますか。」私は、東京の青梅市にある文豪の記念館に行ったことがあったので「はい。」と答えると、古川さんは、次のように言われました。

「あそこには、吉川英治の母の手紙が展示してある。その中に私の母の手紙と同じことが書いてあった。『この手紙を読んだら燃やしてください。私のような無学の者があなたの母親だと知れたら、あなたの名声に傷がつきます…』とね。ご両親のことをそのように言ってはいけないよ…」 そして、「自分を卑下しないで、誇りをもってがんばりなさい。」と。

人間の社会は、「後に続く人々のために私に何ができるか」と自らに問いかけ行動した人々によってつくられている、と言っては、言い過ぎでしょうか。

先人たちは、戦後の焼け野原から復興し、私たちを育ててくださいました。

私たちに今できることは何でしょうか。

古川貞二郎氏のご冥福を心からお祈りいたします。

(令和4年9月19日)

●東大阪市の教育力をさらに強化

さて、3月の市議会において、東大阪市の令和5年度予算が議決され、新たな教育施策も認められました。

特に、主に子育て家庭への支援策として、中学校給食費の恒久的無償化が決まりました。

また、教職員の「働きやすさ改革」と教育DXをさらに進めるため、統合型校務支援システムの導入が決まりました。令和6年度の稼働に向けて現在準備しています。このシステムは、従来機能に加えて、家庭連絡ツール、出退勤管理システム、グループウェア機能、学校日誌等へのデータ連携などを備えた最新版となっています。

また、スクールヘルパー、スクールソーシャルワーカー、部活動指導員を増員するとともに、新規予算として、東大阪市教育センター内に、不登校等児童生徒の学習支援等をオンラインで行う「ふれあいオンラインルーム」を設置します。

さらに、新たに、「STEAM(スティーム)教育」推進研究費が認められました。STEAM教育とは、科学や技術、数学などの理数的な学びにアートを加えた、教科等横断的・探究的で創造的な学びを加えた教育のことです。

そのほか、中学校電子黒板をモニター型に更新するほか、モノクロ複合機を市が保守を含めて一括契約することで、学校事務の軽減を図ります。

(縄手小学校の公式ホームページから)

さらに今年度は、体育館空調設備の学校への設置工事等が中学校、高等学校等で始まります。なお、小学校は令和6年度から順次工事に入ります。学校施設の長寿命化工事も計画的に行います。

東大阪市の子どもたちの教育環境や、教職員の業務支援をさらに進めて、時代に合った、時代を先取りした教育を教育委員会、学校園と力を合わせて進めていきます。

●東大阪市の教員になりませんか

幸いなことに、この4月の時点で、東大阪市の小学校、中学校、義務教育学校の常勤教職員の定員はすべて充足する形でスタートすることができました。昨年度は、全国的な講師不足により、本市においても、先生が足りないという学校が出ました。

東大阪市教育委員会の教職員課では、昨年度から講師募集動画のYouTube配信を新たに始めたのですが、講師の中には「これを見てきました」という方がおられたのです!

広報にさらに力を入れなくてはと思いました。

東大阪市の教育のすばらしさを、もっともっと知ってほしいのです。

なお、通級による指導を受ける児童生徒が増えておりますが、大阪府におかれては、市の要望通りの人数を学校に配置していただきました。大感謝です!

東大阪市でも、スクールヘルパーを増員して対応しています。

今年度も、いわゆる「働き方改革」(働きやすさ改革)を、行政と学校園が協力して進め、教職員一人ひとりの勤務時間の適正化を図ってまいります。

すべては子どもの幸福(Well-Being)のために。

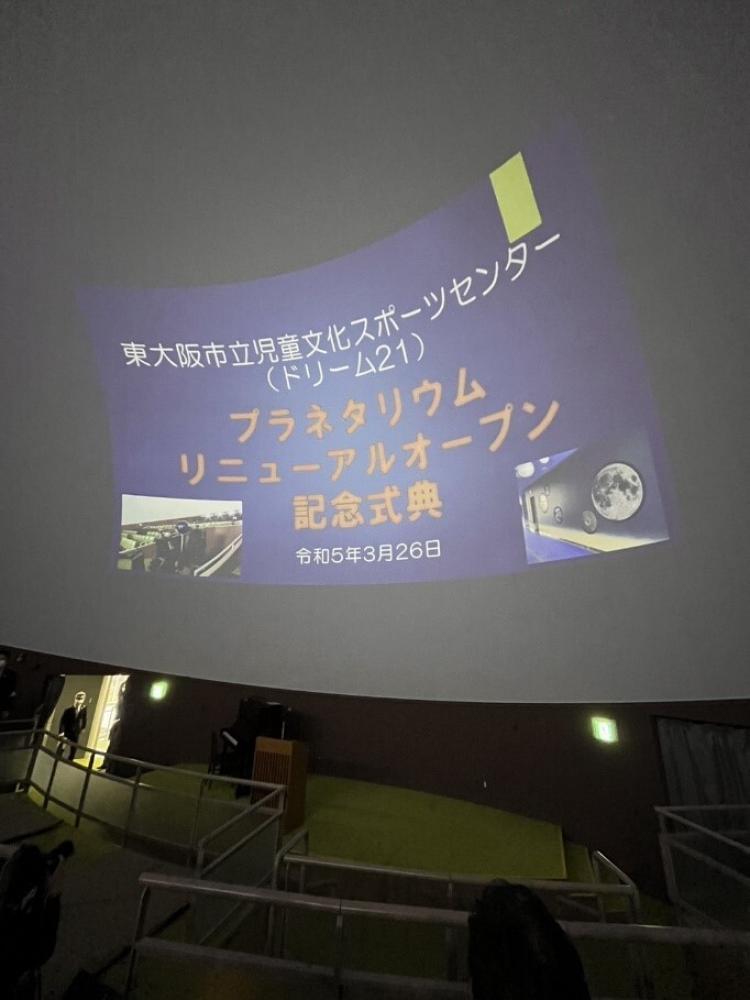

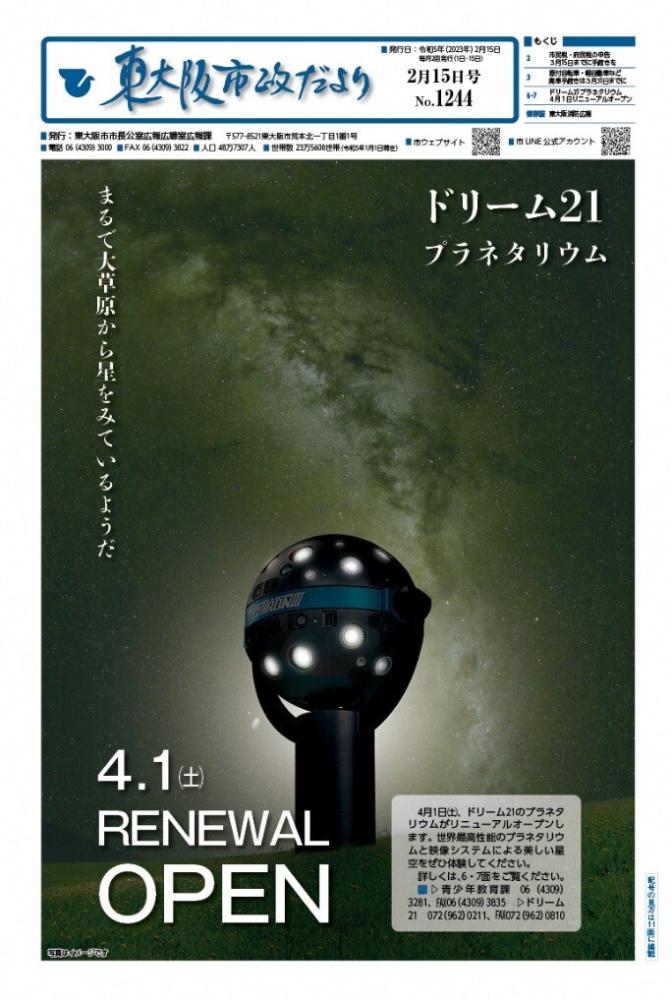

●シン・プラネタリウム! シン・キャンプ場!

映画のタイトル風にしてみました。

令和5年4月、東大阪市の2つの施設がリニューアルオープンしました!児童文化スポーツセンター(ドリーム21)のプラネタリウム

東大阪市では、ドリーム21のプラネタリウムを、世界最高性能の光学式プラネタリウムと最新の全天周デジタル映像システムに更新しました。

私も見せていただきましたが、それはもう・・・

以前のシステムとはレベチ(レベルが違う)です。アナログテレビとデジタルテレビの違いより大きいかもしれません。映画館のさらに上。

東大阪市にいながら、「光害」なく満天の星空や天の川(ミルキーウェイ)が鮮明に見られます。小さな粒のような星をプラネタリウム内にいながら望遠鏡で見ると、星団の姿が見られるほど精密な映像なのです!宇宙旅行をするような映像もあります。

ドリーム21内には、このほか、本当にさまざまなイベントが開催されています!

ちなみに私は、旅行したいという人がいたら、阿蘇の大平原と、鳴門の渦潮をおすすめしていますが、このプラネタリウムは、東大阪市民必見のスポットです!

(ドリーム21写真提供1:田中教育委員)

(ドリーム21写真提供2:田中教育委員)

野外活動センター(自由の森なるかわ)

野外活動センターは、生駒山に東大阪市がつくったキャンプ場です。

冷暖房、トイレ、冷蔵庫完備のコテージも、テラスなどをリフォームし、バーベキューができるように改装してあります。

そして、テントサイトでも、テント付きのデッキは全面改修して、バーベキューもできるようになりました。もちろん、自分でテントを持ってきて張れるデッキも用意されていますし、初心者の方には手ぶらプランもおすすめです。

そして、東大阪市、大阪市などが一望できる眺望のすばらしいこと! 国立公園内のため、大阪府に許可をとって、木々を剪定(せんてい)したので、昼も夜も景色が楽しめます。

ぜひ、ご家族で、グループでお出かけください。

私が3月に内覧に行ったときには、ウグイスがいい声で鳴いていました。

(令和5年4月25日)

●雪のプレゼント

英田幼稚園に行きましたら、園庭に雪山がありました。これは地域の方々が兵庫県までトラック2台で行って運んでくださったものです。子どもたちは大喜び。早速雪だるまをつくったり、滑ったりして遊んだそうです。

園長は、子どもたちが雪という水の不思議な状態を試行錯誤しながら体験することにより、科学の基礎を学んでいると言われていました。また、先生たちは、できるだけ教えたり指示をしたりしないようにして、子どもが自分で気づいたり、感動したりすることを大切にしているとも話されていました。最先端です。

私は常々、幼児教育の重要性を世の中はもっと重視すべきだと考えています。幼児施設は、初期の人間にとって世界の美しさ、楽しさ、不思議さ、あたたかさに出会うところです。そこでの学びは、日々、刻々、目に見えて成長につながっていくといいます。先日、大阪教育大学の教授が、「よく「地あたまがいい」とかいいますが、幼児期の学びや環境が大きく影響します。生徒指導上のことも」と言われていました。

保護者や地域の方々のお力添えにより、学校園の教育活動がより輝いてまいります。英田幼稚園の保護者の皆さま、ありがとうございます!

子どもたちから地域の方々へのお礼の絵もまた、教育的意義の深いものでした。

(絵以外の写真は英田幼稚園の公式ホームページから)

(令和5年3月1日)

●学校図書館にソファが入っています

令和4年の9月議会で補正予算として認めていただいた、学校図書館用のソファやマットなどが、市内のすべての小中学校等に順次入っています。

「子どもたちは大喜び」「座り心地抜群」との声がホームページに載りはじめました。

本市は「令和の学校図書館」づくりを進めており、学校図書館の機能を順次強化中です。国も「読書・学習・情報センター」と位置付け、子どもの「居場所」としての機能も重視しています。各自治体では、競うように学校図書館を充実させています。

また、本市はICTの時代に先駆けし、市立図書館での「電子図書」を、我が国最高レベルの冊数そろえており、児童書のタイトルも充実しています。これらは、本市のほとんどの小中学校等で行われている「朝読書」にも活用されているのです。ちなみに、文部科学省により、この東大阪市の市立図書館と学校教育との電子図書の連携が進んでいることが、昨年全国に好事例として通知されました。

子どもたちが、その発達段階に応じて、書籍、ICT機器、新聞、DVDなどさまざまなメディアの特性を理解し、使いこなしていくことを期待しております。

そして、「覚える」だけでなく「考える」力を養っていきたいです。

各学校の工夫で、「楽しい学校づくり」が一層進むことを期待しています。

(写真は、長瀬南小学校・くすは縄手南校(前期・後期)・若江小学校の公式ホームページから)

(令和5年3月1日)

●劇あそびはまるでミュージカル

先日訪問した幼稚園で、「ブレーメンの音楽隊」の劇あそびの練習を見せていただきました。先生の美しいピアノの音色に合わせ、セリフを言ったり、タイミングよく一緒に歌ったりします。お友だちが川を渡るシーンでは、青いビニルテープを両側からプルプルします。お友だちが転ばないように配慮しながら。それはまるでミュージカルです。

幼稚園は、実にインクルーシブな空間です。先生たちは、一人ひとりの特性に応じた関わりをしながら、一人ひとりの成長と安全、そして全体の調和を図りながら進めておられます。劇は、総合芸術であり、総合学習です。自分だけうまくできても成功しません。いろんな力が身につきます。私は、子どもたちの一生懸命な姿を見て、この世で最も美しいものの一つを見せていただいたと思いました。

子どもたちが、そのすばらしさを本当にわかるのは、卒園してからなのでしょう。

(写真は英田幼稚園公式ホームページから)

(令和5年3月1日)

●ウェルビーイングをご存じですか

「ウェルビーイング(well-being)」は、直訳すれば「良いあり方」です。各国の「幸福度」を調査して、比較することがOECDでも行われています。

野田市長は、令和4年度(2022年度)の市政運営方針に、この言葉を「肉体的、精神的、社会的すべてにおいて満たされた状態」と紹介され、次のように述べられています。

「これからはモノだけではなく、多様な豊かさによる、「well-being」が実現する社会をめざさなければなりません。約100年前に宮沢賢治が残した、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉があります。これは、一個人だけが幸せであれば良いというものではない、ということを示唆している言葉と読み取れます。世界中のすべての人の、十人十色な、多様な幸せの実現のためには、いかにお互いがつながり、ひびきあい、輝くことができるかが重要となるのです。」

私は、すべての教育施策は、子どもの「ウェルビーイング」「幸福」に帰結するべきだと考えます。このことを軸として、いま私たちが行っていることが「なんのため」か、もう一度再確認して、課題ごとに再構築することが必要だと考えます。(令和5年2月1日)

新しい時代の教育がはじまっています

「GIGAスクール」(ぎがすくーる)という言葉を知っていますか?

ごく簡単に言えば、小中学校の子どもたちが1人1台の端末を使って学習する、新時代の学校教育のことです。令和2年から世界中がコロナ禍に襲われ、日本でも同年4月から長くて約3か月間も学校での授業ができなくなりました。これでは子どもたちの教育に重大な影響が出るということで、以前から計画されていた「GIGAスクール」を前倒しで実施することになり、約1年間かけて全国の小中学生用にタブレットなどがそろえられたのです。文部科学省は、これ以前より「主体的、対話的で深い学び」を推進していました。いわゆる「うけたまわり授業」ではなく、自ら進んで「学習」する子どもの育成です。それにこのGIGAスクールが加わり、これまでの教育とは大きく変わってきています。

授業参観が以前より減ってはいますが、もし機会があれば、ご覧ください。大きなモニターやプロジェクターを使った授業や、子どもたち同士で話し合い、画面で共有し、皆の前で発表する様子など、私たちが受けてきた授業とは違っていて、驚かれるはずです。さらに、東大阪市では「AIドリル」を他市に先行して全小中学校に導入しています。子ども一人ひとりの学力に合わせてAI(人工知能)が問題を出してくれ、答え合わせや解説をしてくれます。遅れ気味の子にはできるところから、先をやりたい子は進むこともできます。不登校になっている子にもより学習がしやすくなるものと期待しています。

東大阪市では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、学校教育の分野でも「教育DX」を推進しています。教職員が最先端のICTを駆使して、効率のよい勤務や魅力のある授業を今後さらに展開できるよう、東大阪市教育委員会もがんばってまいります。

(令和5年2月1日)

教職員を全力で支援します

私は、子どもの教育課題は、子どものせいではなく、大人の課題なのだというところから、改善が始まると考えます。

世の中が厳しくなるほど、弱者にしわ寄せが来るものです。子どもは大人と比べれば弱い立場にあります。自立するまで大人の力が必要だからです。

その子どもたちを、教え、支え、話しを聞き、時には福祉的な関わりをしながら、日々育んでいるのが、教師という専門職の人たちです。

最近では、以前に加えて、外国語教育、ICT教育、プログラミング教育、メディアリテラシーなども行うよう国の制度が変わりました。

世界では、人権が侵害される状況が、まだまだ続いています。そのような時代に、子どもたちと友情を、平和を、人の道を共に考え、共に助け合う社会の基盤をつくっておられる先生方の何と尊いことでしょうか。

ユダヤ民族に伝わる話にも、国を真に守っているのは兵士というよりは教師である、という趣旨のものがあります。教育は「芸術」と例える人もいます。

しかし現在、全国的に「教員不足」が問題になっています。精神を病む教員も全国的に増加傾向にあります。これは危機的な状況です。

教育は、学校だけが担うものではなく、家庭、社会(地域社会)が共に担うものです。言い換えれば、「大人」の責任です。近年、過度に学校教育に依存する傾向があるのではないでしょうか。例えば、世の中には「うちの子は、私が言っても起きないので、先生が毎朝起こしてください」と担任教師に主張する保護者がいらっしゃると聞きます。皆さんはどう思いますか。私たちは、今、「私自身が」「子どもたちのために何ができるか」と問い直す時に来ているのではないでしょうか。

いまや日本の学校教育は、さまざまなボランティア、退職教員、サポーターなどによって支えられていると言っても言い過ぎではありません。これらの方々と教員が手を取り合って学校教育を維持しているのです。

学校事務職員をはじめとした職員も同様です。イギリスなどでは、学校の教員と職員の人数がほぼ同数であると言われています。日本の学校では、数百人の子どもたちや大人が毎日のように集い、授業という各種講演を過密スケジュールで行っているわけですが、世話する事務職員は少人数です。昭和の時代に比べて、学校に求められる機能は、格段に増えました。学校のホームページ一つとってもお分かりのことでしょう。

このようなことから、私は、学校(園)の教職員を支援するのです。私は、東大阪市の子どもたちを育む教職員一人ひとりが、生き生きと活躍できるよう努めます。教育DXを進め、「働き方改革」というより「働きやすさ改革」を進めていきます。

そのことが、子どもへの支援にもなると考えるからです。(令和5年2月1日)

●東大阪市の給食

令和4年度当初の小学校給食配送のことでは、ご迷惑とご心配をおかけしました。

一方で、4月から全中学校での給食提供が完成し、5月23日をもって市内小学校、中学校、義務教育学校の給食が「完全実施」となりました。さらに、国の支援により給食食材の値上分の予算を増額し、給食費や質を維持しています。

令和4年度の3学期(令和5年1から3月)の給食は、国の交付金を活用し、小中学校で無償とすることを市議会でご決定いただきました。

これからも、おいしくて、あたたかく、安心・安全な給食を提供できるように努めていきます。

給食の調理・配達・配膳をしていただいている皆さん、いつもありがとうございます。

(令和5年2月1日)