ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは?

ヤングケアラーとは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者」のことです。

子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーを国・地方自治体が支援に努めるべき対象としています。

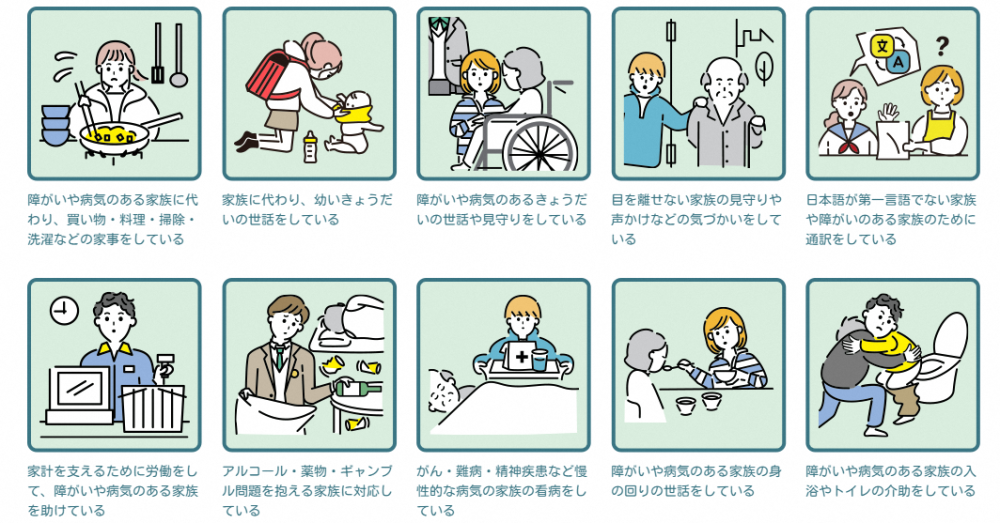

【ヤングケアラーの具体例】

ヤングケアラーが抱える問題

学校生活への影響

遅刻・早退・欠席が増える、宿題を忘れる、勉強の時間がとれない、部活動が出来ない、先生との関係など

進学や就職への影響

家族のケアを行うため、希望する進学先や就職先を優先出来ず変更したり、諦めるなど

友人関係への影響

友人と遊ぶ時間がないためコミュニケーションが取りにくく、交友関係を築きにくい、孤立しやすいなど

健康面への影響

大人が行うような家事や家族の世話を日常的に行うことで、倦怠感、睡眠不足、ストレスの増加など、こころやからだに不調を感じる

子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。

しかし、子どもの中には、家庭が抱える問題のはざまで、世話を担う、担わないを選ぶことができず、年齢などに見合わない重い責任や負担を負う子ども(ヤングケアラー)がいます。

「勉強に励む時間」

「部活に打ち込む時間」

「将来に思いを巡らせる時間」

「友人との他愛ない時間」

など、本当なら享受できたはずの「子どもとしての時間」を持つことができない状況にあります。そのことで、成長して大人になってもその当時の影響に悩み苦しむヤングケアラーも存在します。

ヤングケアラーへの支援

「ケアすること」に伴う子どもの生きづらさを理解し、追い詰められた子どもの気持ちに寄り添うこと、そして、家族の世話をしながらでも子どもらしい生活をおくり、ヤングケアラーが自分の人生を考え、歩むことができるよう支援することが大切です。

また、ヤングケアラーである子どもの背景には、障害や疾病などの問題を抱え、支援を必要としながら助けを求められない家族が存在します。家族の問題が解決に向かうことで初めてヤングケアラーのしんどさは解決していきます。ヤングケアラーやその家族が安心して相談できる人や場所を整えていくことも必要です。

ヤングケアラー支援は、ケアラーとその家族に寄り添うことから始まります。

子どもの周りの大人・関係機関の方たちへ

本来大人が担う家事や家族の世話を日常的に続けている子どもは、友達と遊ぶ、部活に打ち込む、興味のあることに没頭するといった子どもらしい生活を送れない状況にあります。

私たち大人は、子ども自身が「ヤングケアラー」であると気づくことも必要だと思い求めがちですが、まずは周りの大人たちが「もしかしたらその子どもはヤングケアラーかもしれない」と気づくことが大切です。その気づきが子どもやその家族が相談機関、支援機関に繋がり、支援にも繋がっていくきっかけになります。

子どもたちに関わる地域での活動や仕事等をとおして、気になる子どもに気づいた時は、子ども見守り相談センター子ども相談課にお気軽にご相談ください。

家事や家族のお世話をがんばっているあなたへ

あなたが、家事や大切な家族のお世話をがんばってしていることは素敵なことです。

でも、がんばっていることで友達と遊ぶことができない、勉強する時間がとれない、やりたい部活動に参加できない、学校に遅刻したり、行けなくて困ったことはありませんか。希望する進学先や就職先を変更しなといけないと悩んだりすることはありませんか。

家事や家族のお世話することで、困ったり、悩むことがあったら、学校の先生、スクールカウンセラーなど周りの相談しやすい大人に相談してください。

市役所にも、相談の窓口があります。窓口は「子ども見守り相談センター子ども相談課」です。相談の内容は秘密にします。ぜひいつでも相談してください。

ヤングケアラーに関する相談窓口

東大阪市子どもすこやか部

子ども見守り相談センター子ども相談課

☎ 06-4309-3197

Fax 06-4309-3818

受付時間:月から金(土日祝、年末年始は除く)9時から17時30分

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 本庁舎7階

東大阪市「ヤングケアラー」支援連絡会議について

東大阪市では、令和3年10月に庁内関係部局で構成される東大阪市「ヤングケアラー」支援連絡会議(以下「支援連絡会議」という。)を設置しました。

支援連絡会議は、ヤングケアラーの子どもの生活を支えると同時に、その子どもが十分にその権利を享受できるよう支援するため、関係部局が情報や課題を共有し、必要な取り組みを円滑に進めていくことを目的としています。

支援連絡会議をとおしてのこれまでの取り組みについては一覧をご覧ください。

東大阪市ヤングケアラー支事業取り組み一覧表