設置したあとはどうするの?

毎年、全国で約1000人の方が住宅火災で亡くなっています。中でも就寝中に発生した住宅火災による死者が多く、東大阪市では平成18年から新築住宅に、平成23年からは既存住宅を含むすべての住宅に住宅用火災警報器の設置を条例で義務化しました。

住宅用火災警報器の機能をしっかりと維持するため、定期的に点検を行いましょう。

点検「いざ!」という時のため

点検をする、6つのタイミング

- 初めて設置したとき

- 電池を交換したとき

- 汚れなどの清掃をしたとき

- 設置場所を変更したとき

- 故障や電池切れが疑われるとき

- 3日以上留守にしたとき

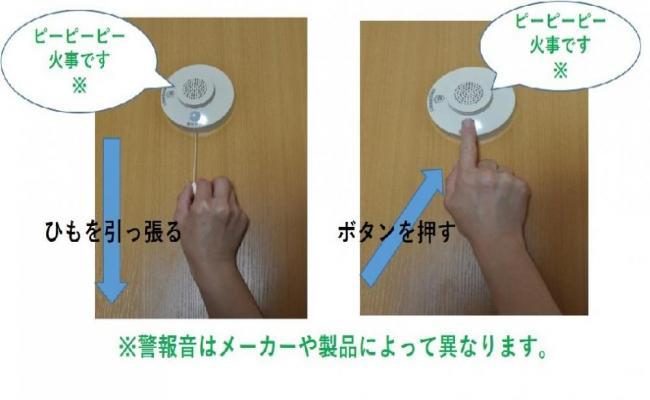

点検の仕方

お手入れ(維持管理)

定期的にお掃除しましょう

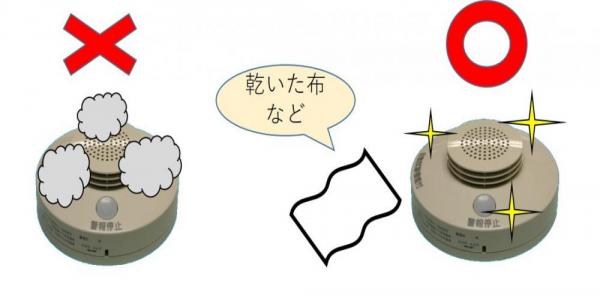

住宅用火災警報器は、ホコリや汚れが付着していると、火災を感知しにくくなったり、誤作動を起こす場合があります。

いつものお掃除と、住宅用火災警報器のお手入れを行いましょう。

お掃除の方法は、機器によって違いますので、取扱説明書を確認しましょう。

交換(時期と目安)

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れ、故障などにより火災を感知しにくくなりとても危険です。

以下の項目を参考に、ご自宅の住宅用火災警報器を点検してください。

交換の時期と目安 3つのポイント

1 交換してから、概ね10年が経過したもの

➡設置した時期を調べるには、警報器を設置した時に記入した「設置年月」、または、警報器本体に記載されている「製造年」を確認しましょう。

2 交換期限が表示されているもの

➡警報器本体に「交換期限」や「有効期限」の表示と、「20●●年●月」や「元号●年●月」の表示が記載されているので、確認しましょう。

3 自動試験機能が付いているもの

➡自動的に警報器本体の機能を試験して、異常があったり、寿命が近づくと音声や警報音などで知らせてくれます。

※新しい警報器に交換したら、本体の側面などに油性ペンで「設置年月」を記入しましょう。

関係外部リンク

住宅用火災警報器は、ホコリや汚れが付着していると、火災を感知しにくくなったり、誤作動を起こす場合があります。

いつものお掃除と、住宅用火災警報器のお手入れを行いましょう。

お掃除の方法は、機器によって違いますので、取扱説明書を確認しましょう。